생물종 이름 우리 국명 또는 지명 넣어 대한민국 위상 높여

생물자원 전쟁시대에 우리 생물 활용할 수 있는 기반 마련

[화학신문 김영민 기자] 우리 생물종을 찾기 위한 노력은 현재도 진행형이다.

국립생물자원관은 생물자원 주권확보의 기반 마련을 위해 지난 10년 동안 우리나라에 살고 있는 생물종을 찾은 결과, 자생생물 1만 659종(신종 3826종, 미기록종 6833종)을 새롭게 찾고, 87만점의 생물표본을 확보했다고 밝혔다.

이는 2006년부터 총 371억원이 투입된 '자생생물 조사·발굴 사업'을 통해 연간 평균 230여명(총 2305명, 박사급 955명)의 연구진이 모든 생물군을 대상으로 전국을 다니며 생물자원을 채집하고 연구한 결과다.

|

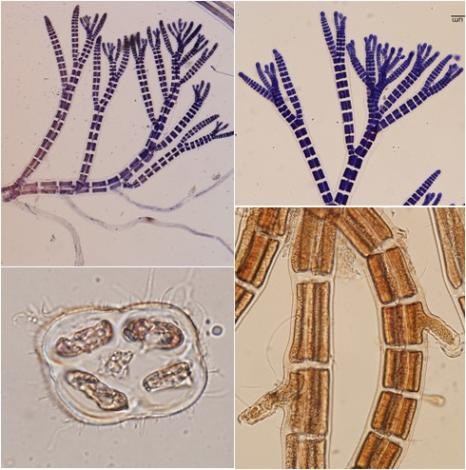

▲ 국립생물자원관이 10년간 전국 곳곳을 찾아다니며 귀한 생물자원을 확보하는데 열 정을 쏟은 결과, 우리 땅인 독도붉은실을 찾았다. 바로 우리나라 독도가 기준이 됐다. © 화학신문 |

분류군별로 발굴된 종수는 원핵생물이 2944종으로 가장 많았고, 무척추동물 2775종, 곤충 2237종, 조류 1531종, 균류·지의류 803종, 식물221종, 척추동물 98종 순으로 나타났다.

새롭게 우리나라에 서식이 확인된 생물종은 전문학술지를 통해 보고되며, 우리나라 생물종임을 세계적으로 인정받는 절차를 거친다.

전세계적으로 처음 보고되는 생물종(신종, 新種)에는 새롭게 학명을 부여하게 되는데, 이때 우리나라에서 최초로 발견했다는 의미와 고유성을 담기위해 국립생물자원관은 우리나라 국명이나 지명 등을 학명에 포함시키고 있다.

해조류인 독도붉은실(Polysiphonia dokdoensis)은 독도에서 최초로 발견된 후 2014년도 7월에 우리 땅 '독도'를 학명에 넣어 신종으로 발표한 바 있다.

|

| ▲한국두소나자루맵시벌 © 화학신문 |

갑각류인 동해삽꼬리올챙이새우(Lamprops donghaensis)와 해조류인 울릉도붉은실(Polysiphonia ulleungensis)은 우리나라의 동해연안과 울릉도에서 발견, 각각 2014년와 2015년에 학명에 이들 지명을 넣어 발표했다.

이밖에도 우리나라 국명을 표기한 종으로 맵시벌류인 한국두소나자루맵시벌(Dusona koreana), 균류인 한국흰구멍버섯(Perenniporia koreana)과 아브시디아 코리아나(Absidia koreana)는 우리나라 국명(Korea)을 학명으로 사용했다.

새롭게 확인된 생물자원 중에는 산업적 활용이 기대되는 종들도 다수 포함돼 있어, 단순히 우리나라 생물종의 존재를 밝히는 것뿐만이 아니라 나고야의정서 발효에 따른 생물자원의 주권확보 시대에 대비하는 의미도 크다.

|

| ▲한국흰구멍버섯 © 화학신문 |

비소의 독성을 저감시키는 신종 원핵생물, 생물농약으로 활용 가능한 미기록종 균류(메타리지움, Metarhizium), 과일나무에 피해를 주는 꽃매미의 천적인 미기록종 '꽃매미벼룩좀벌' 등의 발굴이 대표적인 예다.

현재 우리나라 생물종은 4만 5295종이 기록돼, 1996년 기록 종수인 2만 8426종에 비해 1만 7000여 종이 증가했다.

급격한 기록종수의 증가는 대부분 지난 10년간 이뤄진 결과로 자생생물 조사·발굴 사업에 참여한 국내외 연구자들의 노력이 크게 기여했다.

생물학자들은 우리나라에 10만종의 생물종이 서식할 것으로 추정하고 있어, 자생생물 조사·발굴 사업은 10만종을 찾는 대장정의 절반쯤에 근접하고 있는 실정이다.

서민환 국립생물자원관장 직무대리는 "앞으로 국내 전문가가 없는 생물군에 대한 연구를 위해 해외전문가의 활용을 점차 늘리며, 새로운 종을 찾을 확률이 높은 원핵생물, 곤충 등의 분류군에 집중할 계획"이라고 밝혔다.